|

| Diseño: Gerardo Morán |

En su más reciente libro el español Antonio Muñoz

Molina vuelve a privilegiar el ensayo y la autoficción, en este caso para hablar

críticamente sobre el hiperconsumo y el individualismo en la Ciudad

contemporánea

Un andar solitario entre la gente, de Antonio Muñoz

Molina

Seix Barral,

Barcelona, 2018, 494 páginas.

En España: 20,90

euros. En Argentina: 649 pesos.

”Este mundo, basado en la

novedad permanente, no es sostenible porque lo único que produce es basura,

ansiedad y ruido”, afirmó Antonio Muñoz Molina en una reciente entrevista,

realizada a propósito de la aparición de su más reciente libro, una especie de

larguísima caminata por la Ciudad, a la que observa de modo crítico, como si la

descubriera, viera, por primera vez.

Comenta el autor de El jinete polaco que tuvo esa visión, o

revisión del mundo, cuando “advirtió” los carteles que en gran profusión se

hallaban, como rodeándolo, en el metro (o subterráneo) madrileño. Fue como una

suerte de despertar ante la compulsión al consumo que nos ordena la sociedad en

la que vivimos. De ahí en más, el escritor comenzó a recolectar toda clase de

avisos que aparecían no sólo en los medios, sino que parecían esperarlo a cada

paso que daba por la Ciudad.

Digo Ciudad, porque las más

grandes diseminadas en el orbe constituyen una suerte de megalópolis universal

que extiende sus múltiples e interminables tentáculos por el mundo. Se llaman

Madrid o Nueva York, París o Hangzou, y en todas ellas el caminante que la atraviesa se ve sacudido por la sociedad

consumista y también líquida, de la hablaba Zygmunt Bauman, en la que los

valores del compromiso y la solidaridad, de una cierta conciencia crítica

decrecen, cuando no desaparecen, en beneficio de un individuo absorto, que

compra lo inmediato para desecharlo también en forma muy rápida, aunque eso

efímero que adquiere lo sobreviva por cientos o miles de años en forma de

basura.

.Precisamente, el escritor español

interpreta, y lo dice explícitamente, que ”nuestro legado (como

civilización) será una montaña de basura”.

Luego de superar un cuadro de

depresión, Muñoz Molina emprendió la tarea de ir recogiendo estos “testimonios”

de nuestro tiempo, al tiempo de ir consignando sus reflexiones escribiendo en

libretas. A lo colectado tanto en las calles como recortados de los medios, fue

ubicando en carpetas como si fueran collages. Decidió por otra parte ignorar lo

digital, escribiendo con lápices, recortando con tijera, pegando en papel, consciente

de que el trabajo físico le ayudaba a tomar una perspectiva más aguda de cuanto

estaba viendo, reviendo, revisando a fondo.

El autor nacido en Úbeda armó

diecisiete carpetas con dichos collages y sus notas, primero escritas a mano,

luego pasadas a computadora u ordenador, totalizaron mil páginas, “excesos” que

lo obligaron a tomar una determinación, es decir qué hacer con tanto material.

Inicialmente, pensó en dividirlo

en tres partes, a las que de manera provisoria había denominado “Oficina de

instantes perdidos”, “Caminatas por Nueva York” y “Recuerdos infantiles”, hasta

que terminó afincándose en soledad, en Nueva York, casi como un anacoreta de

nuestros días, para concluir el libro que hoy comento.

|

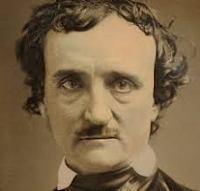

| Walter Benjamin |

Los

coprotagonistas. En el decurso de la “elaboración” de Un andar, Muñoz Molina decidió incorporar a otros “coprotagonistas”

que vivieron también, como habitantes “móviles” en la Ciudad moderna que, en

ese entonces (siglo XIX), comenzaba a emerger: ellos fueron también escritores

y se llamaron Thomas de Quincey, Charles Baudelaire, Herman Melville, Walter

Benjamin y Edgar Allan Poe, especialmente este último. A ellos se sumará, en el

siglo siguiente, un tal Fernando Pessoa.

A diferencia de Muñoz Molina,

ninguno de ellos fueron convocados

por el reconocimiento, la masiva publicación, la repercusión pública de sus

nombres. Por el contrario, tuvieron vidas miserables en la mayoría de los casos

o, como ocurriera con Melville o Pessoa, vivieron en el casi o total anonimato

y sus obras fueron conocidas, o revalorizadas, sólo después de sus muertes.

El narrador diferencia al

caminante burgués, el flàneur de

nuestros días, la persona que cuenta con tiempo libre, de lo que fueron

aquellos escritores, caminantes por necesidades extremas: ”Originariamente el flàneur no era así. Poe, Quincey, Baudelaire

o Benjamin caminaban muchas veces en estado de desesperación y de necesidad;

caminaban porque no podían desplazarse de otra manera, caminaban porque iban a

cobrar algo, porque iban a buscar una amante… Su caminata no era turística ni

privilegiada, su caminata era la del trabajador, la de quien no tiene sitio en

la sociedad. Eran personas desclasadas, empujadas a una marginalidad económica

porque hacen algo que en la sociedad capitalista consideran superfluo, aunque

da dinero a otros” .

De cierta manera, el escritor español

y “deambulador” los imita, en cuanto que al marchar por la Ciudad se les pone a la par, observando el

comportamiento de las multitudes que -en embrión- comenzaron a “ver” en

las metrópolis que empezaban a ser tales, esos seres sensibles llamados

Melville, Benjamin, Baudelaire, Poe…

El libro de Muñoz Molina está

dividido en dos partes, “Oficina de estantes perdidos” y “Don Nadie”, la

primera mucha más extensa que la restante. Ambas, a su vez, están compuestas

por textos breves que comienzan con líneas en negrita tomadas de la publicidad

más actual, crudamente exaltadora del híper consumo: “Escapa a la ciudad al

mejor precio”, “Ven y desafía tus sentidos en un idílico enclave”, “Cambia

ahora el color de tu mirada”, “Este verano sumérgete en una nueva realidad”,

“Queremos que nuestra experiencia haga mejor tu futuro”, “Descubrir cosas

nuevas es lo que te mantiene vivo”, “Déjate tentar”… y así de continuo.

Al libro, impreso en papel

ecológico y de gran calidad gráfica, le ha añadido una profusión de collages

tomados de las carpetas antes aludidas, así como fotografías de los autores

citados.

En suma, Un andar solitario entre la gente intenta ser una amplia

visión/revisión de la sociedad capitalista en la que se advierte un creciente

debilitamiento de los valores democráticos, al tiempo que se exaspera esa obligación al gasto innecesario y

contumaz, mientras un sector privilegiado agudiza su poder y su riqueza. No es

bueno esto que pasa, advierte Muñoz Molina, y su caminar incesante (que es

decir sus agudas observaciones) intenta señalar, señalarnos, que el mundo sería

mejor si resistimos, denunciamos, agudizamos nuestro sentido crítico.

En búsqueda de Poe

En

la segunda parte de este amplio volumen, el autor de El invierno en Lisboa cuenta sus experiencias al emprender una

larguísima caminata que lo llevó desde el centro de Nueva York hasta los

confines del Bronx donde se preserva la última, y pobrísima, vivienda de Edgar

Allan Poe. El extenso periplo le permite encontrarse con una variedad casi

interminable de hechos y personas, que varían sustancialmente no bien avanza

por el deprimido Bronx, donde “tropieza” con otro mundo, el de los

indocumentados, latinoamericanos en su gran mayoría, que viven una vida

distinta, carenciada, y en la que intentan mantener usos y costumbres (sin

olvidar la comida) propios de las tierras nativas que han dejado atrás.

Mientras

deambula, Muñoz Molina reconstruye la vida azarosa, dolorosa, triste, de Poe,

leído con admiración en Francia y no así en su país (aunque todos reciten su

poema “El cuervo”), pobre de solemnidad, profundamente autodestructivo, casi el

escritor maldito por definición. A mi juicio, son las mejores páginas del

volumen.

El plástico asesino

En

otro apartado, el autor cuenta sobre un técnico que se ha obsesionado con la

basura, incontenible, interminable, que se arroja al mar. Este hombre,

acompañado por otros obsesivos como él, se metió en las entrañas de un enorme

cachalote, de varias toneladas de peso, que apareció muerto en la playa a causa

del plástico ingerido. No algo menor, sino una inmensa cantidad de plásticos de

todo orden que ingresó a su estómago hasta completar los dieciocho kilogramos

que terminaron matándolo.

El técnico ha catalogado cuanto se arroja al mar, a los mares, una basura que no concluye nunca centrada en el plástico, aunque no es lo único. Y, de paso, como referencia de lo que nos pasa de verdad, comenta que en el mundo, por año, se fuma nada menos que cinco billones de cigarrillos por año. Millón de millones: 5.000.000.000.000.

El técnico ha catalogado cuanto se arroja al mar, a los mares, una basura que no concluye nunca centrada en el plástico, aunque no es lo único. Y, de paso, como referencia de lo que nos pasa de verdad, comenta que en el mundo, por año, se fuma nada menos que cinco billones de cigarrillos por año. Millón de millones: 5.000.000.000.000.

Aquí

sí que corresponde decir el resto es silencio.

El otro

Aunque

se intenta presentar este libro como novela, en rigor no lo es, puesto que

antes que nada estamos ante un ensayo que, cada tanto, se enlaza con la autoficción.

Respecto de esta última, el autor cuenta, cada tanto, sus presuntos

encuentros-desencuentros con un ser huidizo que se presenta en los bares que

frecuenta y que así como aparece, desaparece sin dejar rastros. Es una persona

que tiene la peculiaridad, dice AMM, de que sus rasgos físicos no se recuerden

cuando deja la escena, como el protagonista de una de las novelas de James

Hadley Chase.

También acusa “el talento” de no ser visto de frente. Suerte de doble del propio escritor, una presencia fantasmal a la que persigue, sin demasiada suerte, a lo largo del libro hasta que…

También acusa “el talento” de no ser visto de frente. Suerte de doble del propio escritor, una presencia fantasmal a la que persigue, sin demasiada suerte, a lo largo del libro hasta que…

“Al cabo de un

cierto tiempo me di cuenta de algo: lo veía en un sitio, pero nunca llegar a él

o irse. Lo veía en una mesa del Comercial y luego ya no lo veía. O bien no

estaba y no aparecía o bien había llegado antes que yo. Es raro que tardara

tanto en darme cuenta. Pero hice memoria, dentro de lo posible, de cada uno de

nuestros encuentros, y nunca había ninguna imagen suya entrando en el café en

el que yo ya estaba, o yéndose antes que yo, y mucho menos saliendo a la par. Alguna

vez que nos citamos yo me adelanté por un escrúpulo de puntualidad. Llegaba

diez minutos, un cuarto de hora antes. Pero él ya estaba en el café, en una mesa

entre el ventanal y la pared del fondo, fronteriza entre la claridad y la

penumbra. Una mañana me asomé y no lo vi. Había llegado con veinte minutos de

adelanto, bien es verdad. Satisfecho de mí mismo, vindicado en mi puntualidad,

fui al kiosco a comprar periódicos y alguna película de saldo. Miraba la salida

del metro, la esquina de Fuencarral, la de la calle Sagasta, diciéndome que no

sería posible no verlo venir, porque faltaban ya pocos minutos para la hora de

la cita y él nunca llegaba tarde. (…) Parado en la acera, con los periódicos

bajo el brazo, con una película muda, veía a la gente subir por la escalera del

metro, aunque no me parecía un medio de transporte que él utilizara. Como

estaba delante del ventanal miré hacia el interior del café. Allí estaba él, en

el sitio de siempre, perfectamente instalado, con su cartera o su portafolios a

un lado de la mesa de mármol. ¿Había estado en el baño cuando yo entré y por

eso no lo vi? Pero yo tampoco recordaba haberlo visto ir al baño o regresar de

él”.

En el blog:

En internet:

Comentarios

Publicar un comentario